CAMPI FLEGREI - Potenziato il monitoraggio sottomarino della caldera

Installata una nuova infrastruttura con sensoristica ad alta sensibilità per il monitoraggio del degassamento vulcanico in mare

Come noto, la caldera dei Campi Flegrei si estende anche nell’area marina nel Golfo di Pozzuoli dove è già presente la rete di monitoraggio geofisico multiparametrico “Medusa”.

Allo scopo di potenziare l’infrastruttura di ricerca e monitoraggio geochimico multiparametrico dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OV) proprio nel settore sommerso della caldera flegrea, è stato recentemente installato un nuovo osservatorio multiparametrico per lo studio del processo di degassamento idrotermale sottomarino.

Questa installazione, realizzata anche grazie al contributo del Dipartimento della Protezione Civile, rientra tra le numerose attività di implementazione e potenziamento delle reti e di indagini generali su questo settore della caldera.

L’installazione è stata resa possibile grazie al gruppo subacquei dell’INGV, coordinati dall’Unità Funzionale di Geochimica dei Fluidi dell’INGV-Osservatorio Vesuviano, in coordinamento con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e le altre Autorità preposte alla tutela del territorio.

L’area interessata è stata individuata in un particolare settore del Golfo di Pozzuoli noto come “Secca delle Fumose”, già oggetto di studi e monitoraggio e dove è prevista l’installazione di altre strumentazioni scientifiche marine.

Il nuovo osservatorio marino consente di monitorare in continuo la temperatura delle emissioni idrotermali nel fondo, la concentrazione di anidride carbonica (CO2) di origine vulcanica disciolta nell’acqua di mare e la corrente marina: tutti parametri utili per la stima dell’energia associata al processo di degassamento sottomarino e il monitoraggio delle eventuali variazioni.

Questa nuova strumentazione potenzia nel settore sommerso della caldera, che presenta oggettive difficoltà logistiche, l’infrastruttura di Reti Multiparametriche già esistente nella caldera dei Campi Flegrei.

Link utili:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Dipartimento per la Protezione Civile

Parco Archeologico Campi Flegrei

IMMAGINI e VIDEO LINK Wetranfer -> https://we.tl/t-A0x6daMaK9 (scad. 30/05/2024)

Sciame sismico ai Campi Flegrei del 20 maggio 2024

Aggiornamento Fine Sciame del 21.05.2024

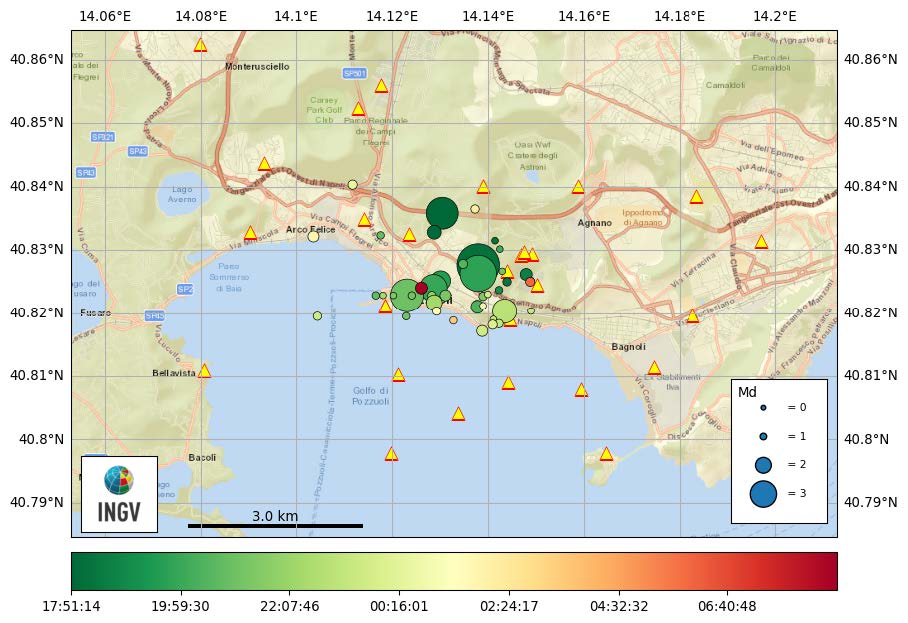

Dalle ore locali 19:51 del 20 maggio 2024 (UTC 17:51) fino alle ore locali 18:31 del 21 maggio 2024 si è verificato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei che ha fatto registrare 168 terremoti con Magnitudo durata (Md) ≥ 0.0 (168 localizzati) e una Magnitudo massima (Md) di 4.4 (±0.3).

L’evento di Md 4.4 è stato il più energetico tra quelli registrati dall’inizio dell’attuale crisi bradisismica iniziata nel 2005. L’epicentro è collocato all’interno della Solfatara ad una profondità di 2.6 km.

Non si registra allo stato attuale un aumento della velocità di sollevamento che attualmente è di 2 cm/mese. Sempre allo stato attuale, non si registrano variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all’andamento precedente.

Si ricorda che durante la crisi bradisismica del 1982-84 il sollevamento del suolo raggiunse i 9 cm al mese, e si superarono anche 1300 eventi sismici al mese. Attualmente, invece, nell’ultimo mese sono stati registrati circa 450 eventi con Md≥0.0.

I parametri geochimici misurati con le stazioni in continuo (Temperatura e flussi di anidride carbonica) non mostrano variazioni significative rispetto agli andamenti degli ultimi mesi, se non il ben noto incremento di temperatura e pressione che caratterizza il sistema idrotermale.

La sismicità non è un fenomeno prevedibile, pertanto non può essere escluso che si possano verificare altri eventi sismici, anche di energia analoga con quanto già registrato durante lo sciame concluso.

L’Osservatorio Vesuviano dell'INGV continua le attività di monitoraggio ordinarie e straordinarie al fine di individuare anche le più piccole variazioni nei parametri di monitoraggio utili per definire al meglio l’attuale fenomeno in corso.

Le strutture dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dedicate al monitoraggio dell’area della caldera dei Campi Flegrei sono sempre operative h24 e nella giornata del 21 maggio sono state effettuate misure e campionamenti in alcuni siti della caldera.

L’INGV, con la sua Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano, è costantemente in collegamento con la Protezione Civile nazionale, regionale e con i Comuni interessati, oltre che con tutte le Autorità competenti alla tutela del territorio.

Eventi sismici di Md ≥ 1 registrati tra le ore 19:51 del 20 maggio 2024 e le ore 17.10 del 21 maggio 2024. L’evento di maggiore magnitudo è stato registrato alle ore 20.10 del 20 maggio 2024 (Md=4.4±0.3).

CAMPI FLEGREI - I dati delle reti di monitoraggio e sorveglianza dell'INGV-Osservatorio Vesuviano

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con la sua sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano (OV), misura ininterrottamente ogni variazione dei parametri chimico-fisici rilevabile dalle strumentazioni attualmente disponibili.

La sala operativa è attiva H24, così come tutte le stazioni sismiche, geodetiche, geochimiche, ecc. distribuite nell’area flegrea, rendendo questo vulcano il più monitorato al mondo.

Le attività di monitoraggio ai Campi Flegrei dell'INGV-Osservatorio Vesuviano (così come nelle altre aree vulcaniche campane) sono effettuate sia attraverso reti strumentali - opportunamente progettate - che producono dati in continuo, sia attraverso campagne di misura periodiche.

Le informazioni raccolte sono analizzate da sistemi automatici e, successivamente controllate e interpretate dal personale dell'INGV-OV così da essere costantemente aggiornati sullo stato di attività del vulcano.

Ai Campi Flegrei sono operative reti strumentali per:

le cui specificità sono facilmente consultabili sul sito web dell'INGV-Osservatorio Vesuviano nella sezione “Sorveglianza > Attività di monitoraggio”.

Tutti i dati scientifici raccolti nelle aree vulcaniche napoletane sono costantemente pubblicati su Bollettini settimanali e mensili (e nel caso di eventi significativi, anche con frequenza maggiore), resi immediatamente pubblici sul sito dell’INGV-Osservatorio Vesuviano e sui social di INGVvulcani (Facebook, Instagram, ecc).

I Bollettini sono consultabili sul sito web dell'INGV-Osservatorio Vesuviano alla sezione "Sorveglianza > Bollettini di sorveglianza".

I Bollettini settimanali sono attualmente emessi solo per i Campi Flegrei (dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV) e per Stromboli (dall’Osservatorio Etneo dell’INGV) perché i due vulcani sono a livello giallo (di attenzione, quindi sotto quelli arancione e rosso) nella scala di allertamento della Protezione Civile Nazionale e riportano i dati della sismicità avvenuta dalle ore 0:00 del lunedì fino alle ore 24:00 della domenica successiva (intervallo di 7 giorni), oltre a tutti i dati geodetici e geochimici disponibili. In particolare, vengono pubblicati i dati sismologici principali di tutti gli eventi di Magnitudo-durata (Md) maggiore di 0.0, anche di quelli verificatisi durante gli sciami.

Dati delle reti simiche

Il catalogo completo dei terremoti, classificati secondo il livello di revisione (Automatico, Rivisto, Bollettino), è disponibile sul portale GOSSIP - Eventi sismici. I tre livelli corrispondono alle diverse fasi di analisi degli eventi. La guida completa all’utilizzo del portale GOSSIP -Eventi sismici (anche con la differenza dei livelli di revisione “Automatico, Rivisto e Bollettino”) si può trovare sempre sul sito dell’INGV-OV al link Guida all'utilizzo dell'interfaccia GOSSIP).

Sempre sul sito dell’INGV-OV, è possibile trovare le Procedure di Comunicazione degli eventi sismici e la definizione operativa di “sciame sismico”, riassunti nella seguente tabella:

Dati delle reti geodetiche

Con riguardo alle deformazioni del suolo nei Campi Flegrei, i Bollettini settimanali e mensili indicano i risultati dell’analisi dei dati della rete GNSS (dati GPS) con immagini e diagrammi che descrivono l’andamento nel tempo del processo deformativo, con particolare dettaglio del sollevamento del suolo registrato da alcune stazioni più rappresentative, sia nella parte emersa che in quella sommersa della caldera. I dati vengono valutati su diversi intervalli temporali, in maniera tale da fornire una visione delle variazioni sul lungo, medio e breve periodo.

Inoltre, utilizzando i dati di tutte le stazioni, vengono ciclicamente realizzate mappe riassuntive che descrivono la forma e l’entità delle deformazioni del suolo (orizzontali e verticali) della caldera flegrea.

Oltre ai risultati dell’analisi dei dati della rete GNSS, nei bollettini mensili vengono riportati anche quelli della rete tiltmetrica, dilatometrica, gravimetrica e mareografica che, in una visione d’insieme, contribuiscono al completo monitoraggio geodetico dei Campi Flegrei.

Dai delle reti geochimiche

Per le misure geochimiche, i Bollettini contengono i dati delle misure mensili dei flussi di anidride carbonica (CO2) diffusi dal suolo e della composizione chimica delle fumarole maggiori nelle aree di Pisciarelli e Solfatara. Sono inoltre riportati i parametri acquisiti dalla Rete permanente di monitoraggio Geochimico (temperatura delle fumarole, flussi di anidride carbonica misurati al suolo e la sua concentrazione di in aria), misurati in continuo dalle stazioni di Pisciarelli (Bollettini settimanali ) e Solfatara, siti prossimi ad aree abitate del territorio.

I Bollettini, inoltre, riportano sempre una sintesi di tutti i parametri raccolti (di tutte le reti di monitoraggio), unitamente alla valutazione del quadro complessivo dell’attività.

Eventuali variazioni significative delle osservazioni tali da indurre a ipotizzare evoluzioni e cambiamenti negli scenari a breve termine vengono immediatamente comunicate alla Protezione Civile e riportate nei Bollettini.

Pertanto, è opportuno ribadire, che per una corretta valutazione dei dati riportati (sempre in tempo reale e secondo i tempi di comunicazione innanzi indicati), occorrono competenze specifiche ed esperienza, oltre alla disponibilità degli strumenti di alta elaborazione e calcolo sviluppati dall’INGV e in uso presso l’Osservatorio Vesuviano e le altre Sezioni dell’INGV in Italia (o strumenti similari in uso presso altre Istituzioni scientifiche).

L’INGV-Osservatorio Vesuviano non risponde dell’uso, dell’interpretazione o della valutazione impropria dei dati che può dare adito a considerazioni errate o incongruenti compiute da terzi, come indicato in calce ai Bollettini.

Le interpretazioni elaborate dall’INGV sono riportate senza alcuna reticenza sui citati Bollettini e costituiscono l’unico documento ufficiale e validato sui fenomeni in atto ai vulcani dell’area napoletana, come più volte ribadito in numerose altre comunicazioni.

Si ricorda, infine, che l’INGV è l’ente pubblico di ricerca deputato alla sorveglianza sismica e vulcanica in Italia (D.Lgs. n. 381 del 29 settembre 1999), ed è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile (D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), operando con il Dipartimento della Protezione Civile sulla base di un accordo formale che disciplina le modalità di collaborazione, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché l’attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti.

Le interpretazioni dei dati pubblicati dall’INGV-Osservatorio Vesuviano non incluse nei documenti ufficiali che intercorrono tra l’INGV stesso e il Dipartimento della Protezione Civile, costituiscono sempre un’opinione personale, di cui si assume piena responsabilità chi le diffonde al pubblico, anche attraverso i media.

Studiata la struttura profonda dei Campi Flegrei e la sua variazione nel tempo mediante tomografia sismica

Con un metodo assolutamente innovativo gli scienziati sono riusciti a “vedere” la struttura interna della caldera

Con un metodo assolutamente innovativo gli scienziati sono riusciti a “vedere” la struttura interna della caldera

Ottenere immagini dettagliate della struttura e del livello di fratturazione delle rocce della caldera dei Campi Flegrei tramite l’analisi della variazione nel tempo della velocità delle onde sismiche. Al contempo, investigare le caratteristiche principali del sistema di alimentazione vulcanico e i principali cambiamenti tra l’instabilità (unrest) o bradisismo in corso e il fenomeno accaduto tra il 1982 e il 1984.

Questi gli obiettivi dello studio “Tracking transient changes in the plumbing system at Campi Flegrei Caldera” condotto da un team multidisciplinare di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, appena pubblicato su Earth and Planetary Science Letters di Elsevier.

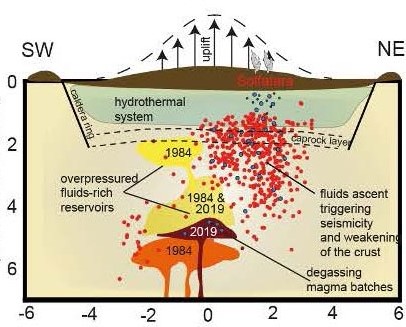

Si tratta del primo studio di tomografia sismica che integra la microsismicità avvenuta ai Campi Flegrei nell’arco di quarant’anni, dal 1982 al 2022. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica basata su un approccio probabilistico non lineare alla risoluzione del problema tomografico, analizzando il rapporto tra la velocità delle cosiddette onde P (prime o di pressione) e il loro rapporto con le cosiddette onde S (seconde o di taglio).

Questo metodo innovativo ha permesso di far luce sulle caratteristiche della velocità crostale fino alla profondità di 6 km, dove le tradizionali tecniche linearizzate hanno sempre mostrato limiti di risoluzione. L’uso di questo metodo, inoltre, ha permesso di individuare per la prima volta tre principali zone di accumulo di materiale magmatico sotto l’area risorgente, corrispondenti alle sorgenti delle deformazioni bradisismiche. Mentre i serbatoi centrali, localizzati a 2.5 e 3.5 km di profondità, rivelano un accumulo prevalente di fluidi in sovrapressione, il serbatoio più profondo, localizzato a 5 km, mostra valori di velocità coerenti con un accumulo di magma.

Importante elemento innovativo del metodo studiato è la possibilità di individuare le principali variazioni nel tempo delle anomalie di velocità e, quindi, dell'evoluzione delle zone di accumulo di materiale magmatico. Ciò è stato possibile grazie all’intuizione del team di ricercatori che ha sviluppato in maniera pionieristica il metodo di tomografia sismica in 4 dimensioni (spazio e tempo).

I risultati mostrano che i due episodi analizzati di unrest del 1982-1984 e dal 2005 al 2022, seppur coinvolgendo volumi differenti, sono stati entrambi caratterizzati da episodi di risalita e di accumulo nella zona centrale prevalentemente di gas magmatici in sovrappressione e in profondità di magma, suggerendo che entrambi questi processi svolgono un ruolo importante nell’indurre l’unrest calderico.

Questo approccio può rivelarsi un utile strumento per monitorare nel tempo l’evoluzione del sistema di alimentazione magmatica della caldera e la volontà dei ricercatori è di estendere quanto prima il modello probabilistico anche agli anni successivi al 2022.

Link allo studio: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.118744

Citazione: Giacomuzzi, G., Chiarabba, C., Bianco, F., De Gori, P. and Piana Agostinetti, N. Tracking transient changes in the plumbing system at Campi Flegrei Caldera. Earth. Planet. Sci. Lett., 637 (2024)

CAMPI FLEGREI - L’INGV chiarisce rischio eruttivo e pericolosità

I Campi Flegrei sono la più grande caldera urbanizzata attiva nel cuore del continente europeo. A partire dal 2005 è interessata dal fenomeno bradisismico che causa il sollevamento del suolo, terremoti ed emissioni fumaroliche.

La caldera è monitorata da un sistema di monitoraggio multiparametrico continuo. Tutti i dati forniti da tale sistema, al momento, non mostrano evidenze dell’imminenza di una eruzione vulcanica, tantomeno di grandi proporzioni (Bollettini di sorveglianza dei vulcani campani).

Le azioni di mitigazione del rischio vulcanico sono basate sulla condivisione delle informazioni corrette sullo stato del vulcano. La condivisione può avvenire in molteplici forme, quali la pubblicazione di dati e di bollettini sui siti web istituzionali, incontri scolastici, incontri con la popolazione esposta al rischio, seminari, conferenze, corsi di formazione ai giornalisti e quant’altro. L’ampio spettro di queste attività è continuamente praticato dal nostro Istituto (si ricorda l’ultimo incontro con la popolazione flegrea lo scorso 11 aprile).

A fronte di tale impegno risulta pertanto dissonante quanto si può osservare in alcuni articoli di stampa che rilanciano un documentario della TV svizzera sui catastrofici effetti di una futura eruzione ai Campi Flegrei. Si tratta di una informazione non basata su dati, e che ignora completamente tutte le importanti attività scientifiche e di pianificazione che hanno visto, e ancora vedono, scienziati e Protezione Civile lavorare fianco a fianco per gestire al meglio delle conoscenze la pericolosità vulcanica ed il relativo rischio di una delle aree più antropizzate al mondo.

Sviluppare un racconto che mette insieme quanto avvenuto nelle due più devastanti eruzioni che hanno sconvolto i Campi Flegrei (Ignimbrite Campana, avvenuta circa 40.000 anni fa, e Tufo giallo Napoletano, avvenuto circa 15.000 anni fa) con quanto sta avvenendo in questa fase bradisismica è solo un esercizio di sfoggio di grandi effetti speciali per chi realizza documentari, e una cancellazione di anni e anni di condivisione di dati e informazioni da parte di chi ne scrive enfatizzando l’allarmismo. Tutto ciò non ha alcun senso scientifico e, soprattutto, è un'informazione dannosa che sfrutta il sensazionalismo e raccoglie l’attenzione dello spettatore-lettore terrorizzandolo.

La storia eruttiva e i dati attuali registrati ai Campi Flegrei, raccontano altro.

Nessuna delle 70 eruzioni avvenute nell’area negli ultimi 15.000 anni, dopo il collasso calderico del Tufo Giallo Napoletano, si avvicina neanche lontanamente allo scenario rappresentato nel documentario e pubblicato su alcune testate giornalistiche, ignorando informazioni ben note e continuamente consultabili sul nostro sito.

E, a proposito di scenari, la nostra comunità scientifica li ha studiati in dettaglio, come testimoniano gli innumerevoli prodotti realizzati su tali argomenti e liberamente consultabili.

Tali scenari sono la base della pianificazione di emergenza e sono basati su numerosissimi dati reali che vengono aggiornati continuamente.

La pericolosità dei Campi Flegrei (come quella di tutti i vulcani attivi) è basata sullo studio della storia eruttiva, sui dati sperimentali che man mano si acquisiscono, sui dati del monitoraggio (sempre più implementato) e sulle simulazioni che forniscono preziosissimi dati di processi avvenuti nel passato di cui altrimenti non avremmo conoscenza.

A partire dal 2012 gli studi sulla pericolosità sono stati utilizzati per definire gli scenari di accadimento eruttivo più probabili nell’area. Ed anche se lo scenario con la più alta probabilità di accadimento è quello di una eruzione piccola (come avvenuto per l’eruzione di Monte Nuovo del 1538), come scenario di riferimento per la valutazione delle aree potenzialmente esposte ai diversi fenomeni durante una futura eruzione, è stato scelto quello relativo alla fase più intensa di una eruzione di scala media (tipo quella avvenuta ad Astroni 4000 anni fa). Su tale scenario è stata definita la pianificazione di emergenza e sono state individuate le aree esposte ai diversi tipi di pericoli (flussi piroclastici per la zona rossa, caduta di ceneri per la zona gialla).

Una delle caratteristiche della caldera flegrea, e delle caldere in generale, è la difficoltà di stabilire a priori l’area in cui si aprirà una bocca eruttiva e questo potrebbe determinare una maggiore incertezza sull’individuazione delle aree potenzialmente esposte ai fenomeni pericolosi. Per ovviare a questo problema, le aree soggette ad impatto per i flussi piroclastici e la caduta di cenere sono state individuate considerando tutte le possibili posizioni di una nuova bocca eruttiva.

La probabilità che la prossima eruzione sia del tipo Ignimbrite Campana/Tufo Giallo Napoletano è bassissima. Inoltre, perché si verifichino queste eruzioni di grandissima scala è necessario che una enorme quantità di magma entri nel sistema. Questo genererebbe dei segnali macroscopici che non sfuggirebbero né al nostro sistema di monitoraggio, ma neanche a chi vive nell’area. Basti pensare che prima dell’ultima epoca di attività, in cui si sono verificate 27 eruzioni esplosive con un volume di magma emesso in totale inferiore a 3 km cubi, l’area compresa tra Monte Nuovo e la Pietra si è sollevata di circa 50 m.

Durante le due eruzioni più devastanti (Ignimbrite Campana e Tufo Giallo Napoletano) sono stati eruttati, in un singolo evento, da decine a centinaia di km cubi di magma.

Come potrebbero questi fenomeni avvenire senza importanti e non avvertiti precursori?

Comprendiamo che il sensazionalismo e l’allarmismo attirano l’attenzione e i click sul web. Ma noi non ci stiamo, come dimostrano le dichiarazioni di ben altro tono rilasciate dal nostro personale nel corso del documentario.

Le informazioni fornite dai media su argomenti così rilevanti per la vita quotidiana delle persone devono essere contestualizzate e supportate da dati sperimentali e dalle relative incertezze. Informazioni, tra l’altro, pienamente consultabili sulle nostre pagine web.

Il resto sono opinioni, e anche se dette da stimati colleghi stranieri, restano opinioni. I dati, al momento, dicono altro.

Il sistema di monitoraggio, quello di sorveglianza e la pianificazione in emergenza non si costruiscono sulle opinioni.

Carlo Doglioni (Presidente INGV)

Francesca Bianco (Direttrice Dipartimento Vulcani INGV)

Mauro A. Di Vito (Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV)

- Sciame sismico ai Campi Flegrei del 14 aprile 2024

- OBIETTIVO CAMPI FLEGREI una nuova pagina tematica dedicata allo stato del vulcano

- Aggiornamento di fine sciame sismico ai Campi Flegrei del 26.09.2023. Comunicazione del Direttore

- Le reti di monitoraggio dell’INGV-Osservatorio Vesuviano ai Campi Flegrei