In merito ai rigonfiamenti dell’asfalto (tipo bolle) segnalati in via Antiniana, nei pressi di un campo fumarolico, l’Osservatorio Vesuviano (INGV) ha condotto rilievi termici: i risultati disponibili al momento non indicano significativi aumenti di temperatura nell’area verificata.

Il Direttore

Fotocomposizione di immagini termiche rilevate da drone, la temperatura riportata è un valore medio misurato da drone a 90 m dal suolo.

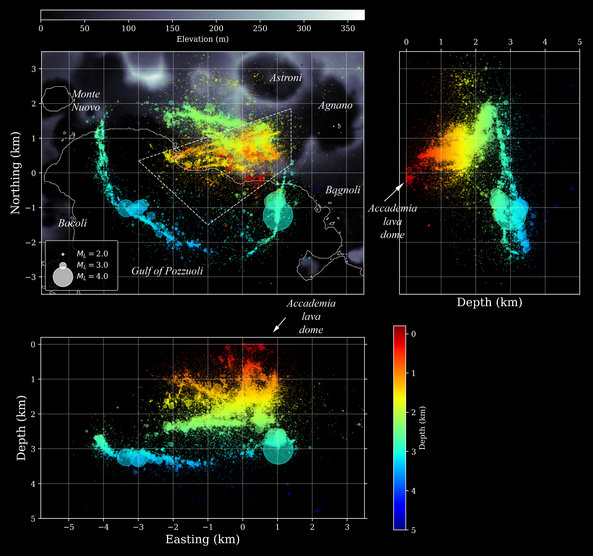

Numerosi terremoti nascosti nel rumore sismico e nelle code di altri terremoti sono stati svelati grazie all’applicazione di modelli di intelligenza artificiale (IA) per l’analisi della sismicità flegrea. Questi i risultati di una ricerca pubblicata recentemente sulla rivista Science da un gruppo internazionale composto da ricercatori della Doerr School of Sustainability di Stanford, dell’Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell’INGV e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Numerosi terremoti nascosti nel rumore sismico e nelle code di altri terremoti sono stati svelati grazie all’applicazione di modelli di intelligenza artificiale (IA) per l’analisi della sismicità flegrea. Questi i risultati di una ricerca pubblicata recentemente sulla rivista Science da un gruppo internazionale composto da ricercatori della Doerr School of Sustainability di Stanford, dell’Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell’INGV e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Lo studio analizza le tracce sismiche registrate dal 2022 a marzo 2025 dalla fitta rete sismica sviluppata e mantenuta dall’Osservatorio Vesuviano e, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ha identificato i terremoti che caratterizzano l’attuale unrest vulcanico.

La caldera dei Campi Flegrei, con i suoi oltre 500.000 abitanti, è in stato di unrest dal 2005 e negli ultimi anni ha visto un forte incremento della sismicità, della velocità di sollevamento del suolo e dell’attività fumarolica. Lo studio ha utilizzato un modello di intelligenza artificiale all’avanguardia sviluppato presso l’Università di Stanford, istruito grazie al catalogo sismico compilato dall’Osservatorio Vesuviano a partire dal 2000 e costantemente aggiornato. Questo ha permesso agli algoritmi di discriminare tra il rumore antropico caratteristico di un’area così fortemente antropizzata e i terremoti originati all’interno della caldera.

Sono stati pertanto già rilevati e localizzati oltre 54.000 terremoti, la maggior parte dei quali di magnitudo molto bassa. La potenza del metodo utilizzato è quella di trovare e localizzare anche i terremoti nascosti all’interno del rumore sismico o nelle code dei terremoti più forti (figura 1).

Grazie all’elevato numero di terremoti identificati e rilocalizzati sono state, inoltre, individuate strutture sismiche in maniera dettagliata. In particolare, sono state definite le faglie che delimitano la zona di sollevamento all’interno della caldera e il sistema di faglie molto superficiali che caratterizza la zona idrotermale al di sotto delle aree fumaroliche di Solfatara e Pisciarelli.

Questo lavoro contribuirà a migliorare le stime di pericolosità sismica nell’area.

Inoltre, è stato sviluppato un software, attualmente in fase di test presso l’Osservatorio Vesuviano, che identifica e localizza i terremoti in tempo quasi reale permettendo di seguire l’evoluzione della sismicità in maniera automatica. Questo è uno degli strumenti che l’INGV sta mettendo in campo per la mitigazione del rischio nei Campi Flegrei.

di Sergio Gammaldi e Anna Tramelli

Mappa degli epicentri dei terremoti avvenuti tra gennaio 2022 e marzo 2025 nell’area Flegrea identificati e localizzati attraverso l’IA. I colori indicano la profondità dei terremoti come indicato nella palette dei colori (crediti: Xing Tan, Anna Tramelli, Sergio Gammaldi)

Bibliografia

Tan et al. (2025) A clearer view of the current phase of unrest at Campi Flegrei caldera. Science DOI:10.1126/science.adw9038

Alle 12:47 (ora locale) del 30 giugno 2025, la rete sismica dell’Osservatorio Vesuviano – INGV ha registrato un evento sismico di magnitudo Md 4.6 (±0.3), localizzato nell’area vulcanica dei Campi Flegrei, nel Golfo di Pozzuoli, in prossimità della costa di Bacoli. Una zona sismogenetica dove si registra sismicità. La profondità ipocentrale è stata stimata intorno ai 4 km.

Una prima valutazione dei dati ha evidenziato accelerazioni del suolo di modesta entità, con valori più elevati registrati presso le stazioni di monitoraggio di Rione Terra, Bacoli e Monte di Procida

L’evento ha rappresentato l’inizio di uno sciame sismico composto da una decina di scosse di energia inferiore, con magnitudo Md ≥ 0.0, tutte localizzate nella stessa area epicentrale, a profondità comprese tra 3 e 4.4 km.

Mappa con le localizzazioni degli eventi dello sciame del 30-06-2025, con magnitudo Md ≥ 1.0. Il colore è indicativo dell’orario di accadimento

Il monitoraggio multiparametrico indica che, al momento, tutti i parametri diversi dalla sismicità non mostrano anomalie rilevanti, ma mantengono i consueti trend di incremento. Il sollevamento del suolo procede a una media di circa 15 millimetri al mese, come già osservato negli ultimi mesi, e non ci sono variazioni nell’andamento della deformazione crostale. Anche le concentrazioni dei gas emessi dalle fumarole non presentano variazioni significative rispetto alle anomalie abituali.

Come già riportato in precedenti comunicazioni, la sismicità dei Campi Flegrei è strettamente connessa alla dinamica vulcanica, e in particolare alle fasi di sollevamento del suolo, fenomeno noto come bradisismo. L’attuale fase di sollevamento ha avuto inizio nel 2005 e raggiunge i valori massimi nella parte centrale della caldera, circa 500 metri a sud del Rione Terra di Pozzuoli.

Negli ultimi dieci anni è stato osservato un progressivo incremento del numero e dell’energia degli eventi sismici che, tuttavia, per circa il 97% presentano una Magnitudo pari o inferiore a 1.0. Un evento di magnitudo Md 4.6 si è verificato anche il 13 marzo 2025 alle ore 01:25 alla profondità di 2.5 Km, con epicentro in prossimità della costa flegrea, tra Bagnoli e Pozzuoli.

Nel passato, si sono verificate altre fasi di sollevamento del suolo accompagnate da sismicità, le più recenti delle quali nei periodi 1969-1972 e 1982-1984. I terremoti più energetici furono registrati il 4 ottobre 1983 e il 14 marzo 1984, entrambi di magnitudo Md 4.0.

I dipendenti dell’INGV sono profondamente vicini alla popolazione.

Il consiglio, come sempre, è quello di attenersi alle informazioni fornite attraverso i canali ufficiali dagli enti preposti alla gestione del fenomeno.

Tutti gli aggiornamenti sui Campi Flegrei sono disponibili sul sito web dell'Osservatorio Vesuviano alla pagina tematica Obiettivo Campi Flegrei.

Leggi questo articolo sul Blog INGV Vulcani.

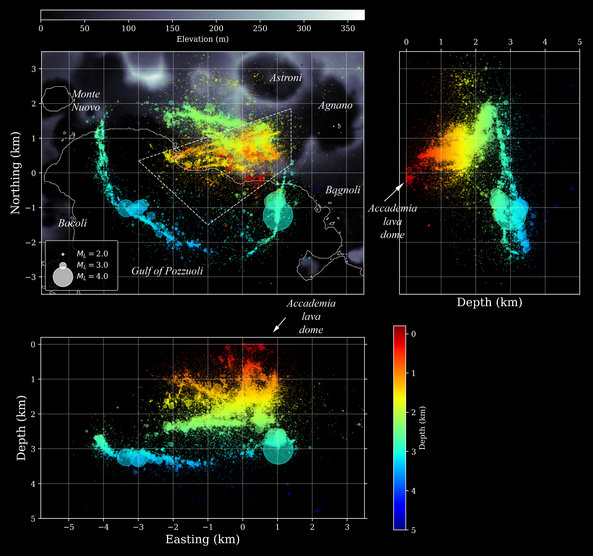

Alle ore 01:25 del 13 marzo 2025 si è verificato un terremoto di magnitudo preliminare 4.6 ± 0.3 ai Campi Flegrei alla profondità di 2.5 Km, con epicentro in prossimità della costa su via Napoli (Figura 1, vedi localizzazione).

Figura 1 - Mappa della localizzazione dell'evento Md 4.6 del 13 marzo 2025 (a sinistra) e delle localizzazioni dei terremoti Md > 1 registrati nel periodo gennaio-marzo 2025 ai Campi Flegrei (destra).

L’accelerazione al suolo prodotta dal terremoto è stata significativa, come illustrato nella mappa di scuotimento in Figura 2 (cfr. dati di scuotimento), ed è stato avvertito anche in un’ampia area della città di Napoli.

Figura 2 - Mappa di scuotimento dell'evento Md 4.6 del 13 marzo 2025

È tra gli eventi a maggiore energia da quando monitoriamo l’area strumentalmente ed avviene in un momento in cui si registra un’accelerazione della velocità di sollevamento del suolo, passata a circa 3 cm /mese (Figura 3, cfr. Bollettino di Sorveglianza settimanale dei Campi Flegrei).

Figura 3. Serie temporale delle variazioni in quota della stazione GNSS di RITE (Rione Terra) dal 01/01/2024 al 10/03/2025.

Il sistema di monitoraggio multiparametrico continuo dell’INGV-Osservatorio Vesuviano, sebbene al momento registri variazioni di alcuni parametri quali la velocità di deformazione del suolo e l’emissione di CO2, non mostra evidenze dell’imminenza di una eruzione vulcanica (Bollettino mensile dei Campi Flegrei).

L’INGV-Osservatorio Vesuviano pubblica regolarmente sul sito web ov.ingv.it le informazioni in tempo reale e tramite bollettini settimanali e mensili dei parametri monitorati ai Campi Flegrei.

Tali informazioni sono raggiungibili attraverso la pagina tematica Obiettivo Campi Flegrei che raggruppa tutti i collegamenti disponibili alle pagine del sito web dell’Osservatorio Vesuviano riguardanti i Campi Flegrei, tra i quali:

- segnale sismico in tempo reale

- localizzazioni sismiche in tempo reale

- mappe di scuotimento al suolo dei terremoti di magnitudo superiore a 3

- bollettini di sorveglianza settimanali

- bollettini di sorveglianza mensili

- stato del vulcano con sintesi grafica e testuale del bollettino mensile

Gli eventi di magnitudo (MD oppure ML) maggiore di 4 dell'attuale crisi bradisismica

Evento 30466 del 27 settembre 2023 ore 01:35:34 UTC (03:35:34 locali)

Parametri ipocentrali

| Latitudine | Longitudine | Profondità |

|---|---|---|

| 40.8192⁰ (40N 49.15) | 14.1590⁰ (14E 09.54) | 2.8 km |

| Errore orizzontale | Errore verticale | Gap Angolare |

| 0.1 km | 0.1 km | 89⁰ |

Magnitudo

| Magnitudo Durata (MD) | Magnitudo Locale (ML) | Magnitudo Momento (MW) |

|---|---|---|

| 4.2 ± 0.3 | 3.9 ± 0.3 | 3.8 ± 0.3 |

Dettagli completi dell'evento su GOSSIP.

Evento 30898 del 2 ottobre 2023 ore 20:08:26 UTC (22:08:26 locali)

Parametri ipocentrali

| Latitudine | Longitudine | Profondità |

|---|---|---|

| 40.8307⁰ (40N 49.84) | 14.1500⁰ (14E 09.00) | 2.6 km |

| Errore orizzontale | Errore verticale | Gap Angolare |

| 0.1 km | 0.1 km | 121⁰ |

Magnitudo

| Magnitudo Durata (MD) | Magnitudo Locale (ML) | Magnitudo Momento (MW) |

|---|---|---|

| 4.0 ± 0.3 | 3.6 ± 0.2 | 3.7 ± 0.3 |

Dettagli completi dell'evento su GOSSIP.

Evento 35846 del 20 maggio 2024 ore 18:10:03 UTC (20:10:03 locali)

Parametri ipocentrali

| Latitudine | Longitudine | Profondità |

|---|---|---|

| 40.8273⁰ (40N 49.64) | 14.1375⁰ (14E 08.25) | 2.6 km |

| Errore orizzontale | Errore verticale | Gap Angolare |

| 0.1 km | 0.1 km | 85⁰ |

Magnitudo

| Magnitudo Durata (MD) | Magnitudo Locale (ML) | Magnitudo Momento (MW) |

|---|---|---|

| 4.4 ± 0.3 | 4.2 ± 0.2 | 4.1 ± 0.3 |

Dettagli completi dell'evento su GOSSIP. Dati di scuotimento.

Evento 35955 del 20 maggio 2024 ore 19:46:14 UTC (21:46:14 locali)

Parametri ipocentrali

| Latitudine | Longitudine | Profondità |

|---|---|---|

| 40.8297⁰ (40N 49.78) | 14.1362⁰ (14E 08.17) | 2.8 km |

| Errore orizzontale | Errore verticale | Gap Angolare |

| 0.2 km | 0.1 km | 77⁰ |

Magnitudo

| Magnitudo Durata (MD) | Magnitudo Locale (ML) | Magnitudo Momento (MW) |

|---|---|---|

| 3.9 ± 0.3 | 4.1 ± 0.1 | 3.9 ± 0.3 |

Dettagli completi dell'evento su GOSSIP. Dati di scuotimento.

Evento 38245 del 26 luglio 2024 ore 11:46:21 UTC (13:46:21 locali)

Parametri ipocentrali

| Latitudine | Longitudine | Profondità |

|---|---|---|

| 40.8057⁰ (40N 48.34) | 14.0983⁰ (14E 05.90) | 4.2 km |

| Errore orizzontale | Errore verticale | Gap Angolare |

| 0.2 km | 0.2 km | 109⁰ |

Magnitudo

| Magnitudo Durata (MD) | Magnitudo Locale (ML) | Magnitudo Momento (MW) |

|---|---|---|

| 4.0 ± 0.3 | 3.9 ± 0.2 | 3.9 ± 0.3 |

Dettagli completi dell'evento su GOSSIP. Dati di scuotimento.

Mappa dei meccanismi focali

Di seguito la mappa dei meccanismi focali dei cinque eventi. La mappa è interattiva: cliccando sul meccanismo si verrà rediretti verso il relativo evento.

- CAMPI FLEGREI | Un nuovo studio rivela il complesso sistema delle acque sotterranee

- Sciame sismico ai Campi Flegrei 15-20 febbraio 2025: aggiornamento chiusura sciame

- Gli sciami sismici ai Campi Flegrei….questi (s)conosciuti

- CAMPI FLEGREI | Lo studio della composizione delle fumarole per comprendere la dinamica del sistema magmatico