- Dettagli

Sciame sismico ai Campi Flegrei del 07.09.2023

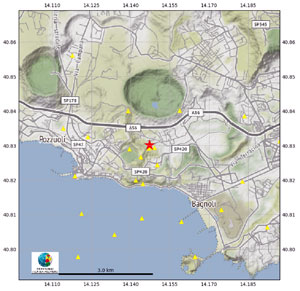

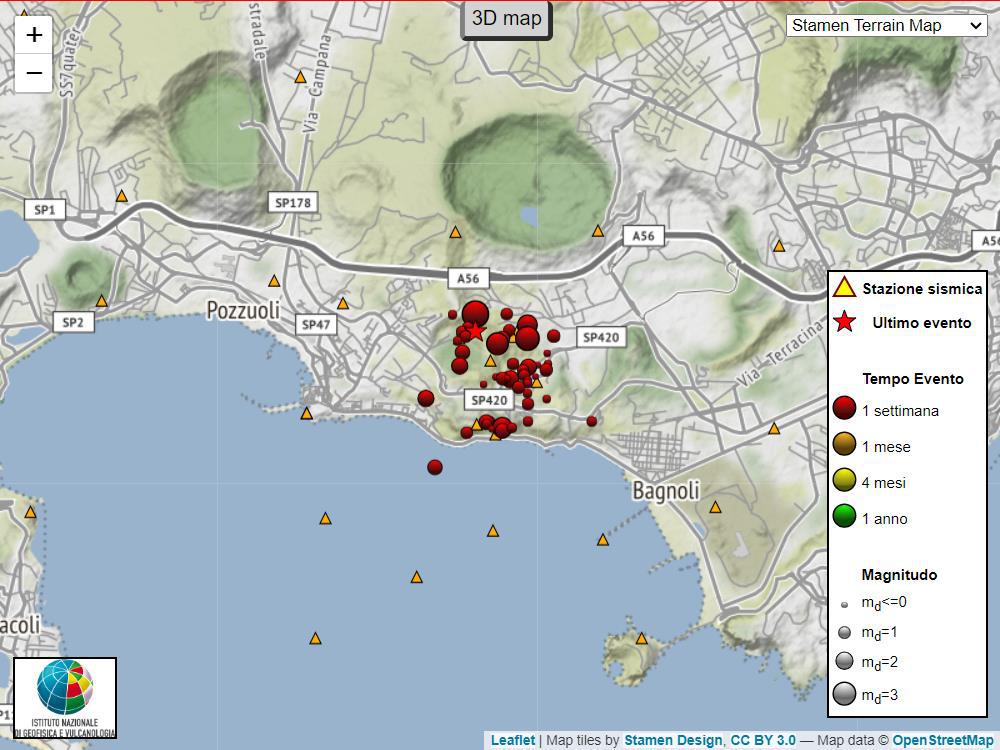

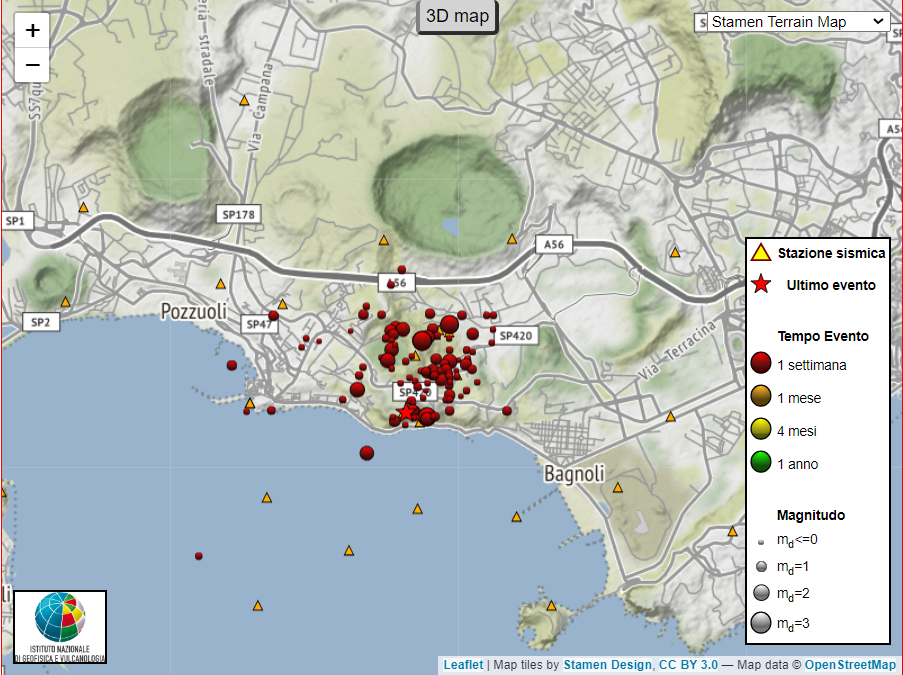

Dalle ore 19:45 (ora locale) del 7 settembre 2023 è stato registrato uno “sciame sismico ai Campi Flegrei” costituito da circa 17 eventi con magnitudo (Md) ≥ 0 e magnitudo massima 3.8 ± 0.3, registrati dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Gli epicentri sono localizzati nell’area Solfatara-Pisciarelli.

Mappa delle localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0 (evento di Md 3.8 ± 0.3 delle 19:45 ora locale)

- Dettagli

Sciame sismico ai Campi Flegrei del 18.08.2023 - Aggiornamento fine sciame

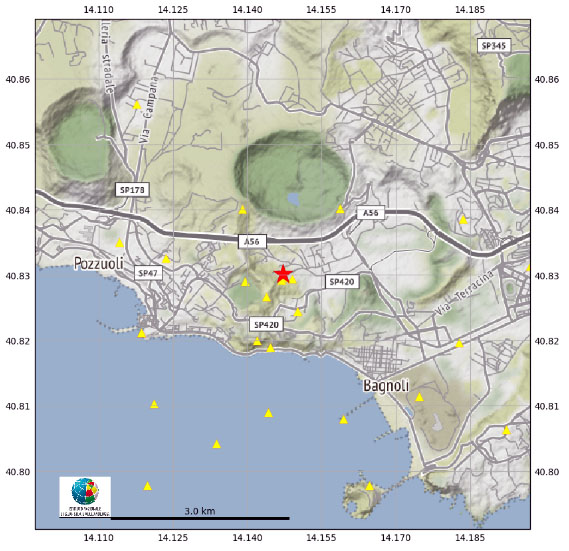

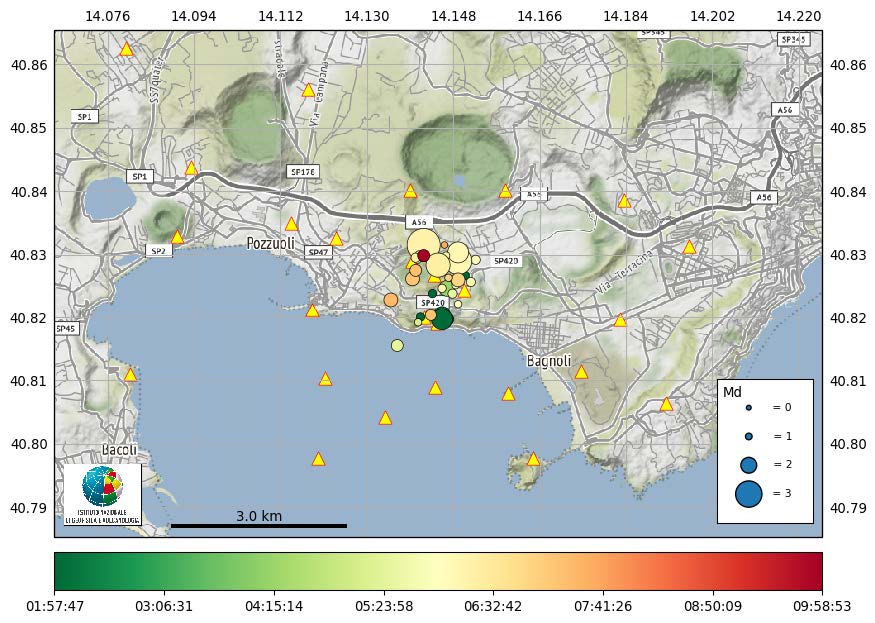

Dalle ore 1:57 (ora locale) del 18 agosto 2023 è stato registrato uno “sciame sismico ai Campi Flegrei” costituito in totale da circa 115 eventi con magnitudo (Md) ≥ 0, di cui 34 di Md ≥ 1 e magnitudo massima 3.6 ± 0.3, registrati dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Gli epicentri sono localizzati nell’area Accademia-Solfatara (Pozzuoli).

Mappa delle localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 0

Mappa delle localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0 (ora locale)

Mauro Di Vito, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, dichiara: “La dinamica dei Campi Flegrei è costantemente monitorata dalle reti di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile. I parametri geofisici e geochimici analizzati, sia in pozzo che nelle emissioni idrotermali, indicano il perdurare della dinamica in corso, con sollevamento del suolo, che presenta nell’area di massima deformazione al Rione Terra una velocità media di circa 15 mm/mese dagli inizi del 2023, e assenza di variazioni geochimiche significative nell’ultima settimana. Anche l’analisi dei dati di deformazione planimetrica del suolo non mostrano variazioni significative rispetto alla caratteristica forma radiale dall’area centrale di Pozzuoli. Allo stato attuale non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni del sistema a breve termine, fermo restando che una eventuale futura variazione dei parametri monitorati (sismologici, geochimici e delle deformazioni del suolo) può comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità".

Comunicazione del Direttore del 28.12.2022, aggiornamento di fine sciame delle ore 16.03

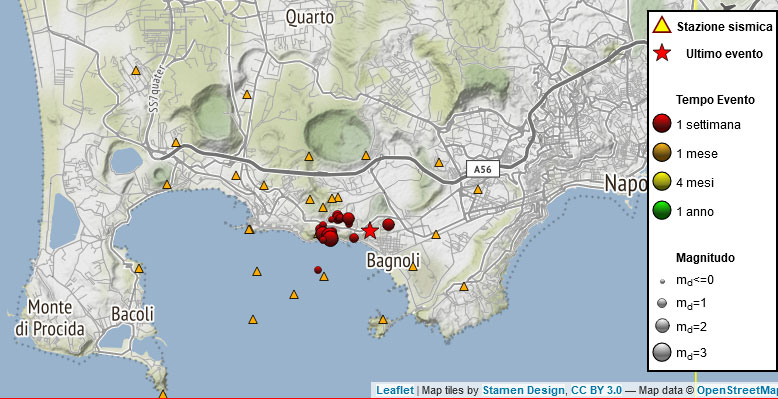

Tra le ore 3:32 (ora locale) e le ore 12:47 (ora locale) del 28.12.2022 è stato registrato uno sciame sismico ai Campi Flegrei costituito da 30 eventi con magnitudo (Md) ≥ 0 e magnitudo massima 2.4 ± 0.3, registrati dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Gli epicentri sono localizzati nell’area Accademia-La Pietra (Pozzuoli), ed Agnano (Napoli).

Mauro Di Vito, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, dichiara: “La dinamica dei Campi Flegrei è costantemente monitorata dalle reti di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile. I parametri geofisici e geochimici analizzati indicano il perdurare di un sollevamento del suolo, con un massimo nell’area di Rione Terra dove raggiunge 15 mm/mese e mostrano l'assenza di variazioni geochimiche significative nell’ultima settimana. Allo stato attuale non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni del sistema a breve termine, fermo restando che una eventuale futura variazione dei parametri monitorati (sismologici, geochimici e delle deformazioni del suolo) può comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità".

- Dettagli

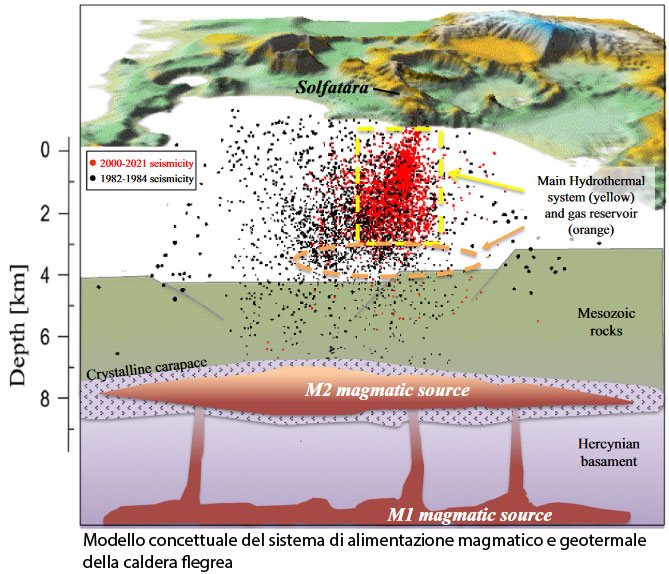

Campi Flegrei | Un nuovo studio svela la dinamica dei serbatoi magmatici profondi all’origine del bradisismo

Ricostruite le dinamiche delle due principali sorgenti magmatiche sottostanti la caldera dei Campi Flegrei

Definita l’architettura del sistema magmatico profondo dei Campi Flegrei all’origine della dinamica della caldera, di fondamentale importanza anche per la valutazione della pericolosità vulcanica dell’area.

Questi i risultati raggiunti da un team multidisciplinare di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nello studio “New insights into the recent magma dynamics under Campi Flegrei caldera (Italy) from petrological and geochemical evidence”, e appena pubblicato sulla rivista ‘Journal of Geophysical Research: Solid Earth’ dell’AGU.

“Le caldere sono depressioni vulcaniche formate dal collasso delle rocce a tetto della camera magmatica che viene svuotata durante enormi eruzioni”, spiega Lucia Pappalardo, ricercatrice dell’INGV e co-autrice dello studio. “Spesso manifestano delle fasi di ‘unrest’ (ovvero di ‘squilibrio’), con frequenti terremoti, sollevamento del suolo (il cosiddetto ‘bradisismo’) e un considerevole flusso di gas e calore. Tuttavia, poiché questa attività è dovuta alle complesse interazioni tra magma e sistema idrotermale immagazzinato sotto il vulcano, è sempre difficile identificare la sorgente e prevedere l'evoluzione di queste manifestazioni”.

Lo studio appena pubblicato ha evidenziato che le variazioni della composizione dei gas fumarolici misurate negli ultimi decenni alla caldera dei Campi Flegrei sono originate dalla depressurizzazione e cristallizzazione di due principali sorgenti magmatiche: una più profonda, situata tra 16 e 12 km sotto il livello del suolo, che ha alimentato la crisi bradisismica del 1982-84 trasferendo un significativo volume di magma (3 km3) verso la seconda sorgente localizzata a circa 8 km di profondità. Quest’ultima, ha invece alimentato i gas fumarolici durante la crisi iniziata nel 2000 e attualmente ancora in corso.

“Confrontando la composizione chimica dei magmi coinvolti nelle passate eruzioni flegree con quella dei gas magmatici attualmente emessi alle fumarole della Solfatara, abbiamo ricostruito le attuali dinamiche del degassamento magmatico”, prosegue Antonio Paonita ricercatore dell’INGV e co-autore della ricerca.

“Il nostro studio mostra come i gas rilasciati dal magma in risalita nelle zone profonde del sistema di alimentazione del vulcano si accumulino alla base del sistema idrotermale sovrastante, localizzato a circa 3 km di profondità, il quale viene riscaldato e pressurizzato, deformando e fratturando le rocce crostali più superficiali e dando così origine a fenomeni di sollevamento del suolo e terremoti tipicamente osservati nell’area”.

I ricercatori hanno esaminato le minuscole gocce di magma intrappolate nei cristalli dei prodotti vulcanici emessi nel corso delle eruzioni flegree degli ultimi 15.000 anni, ricostruendo in questo modo l’architettura del sistema magmatico profondo dei Campi Flegrei.

“Attraverso modelli termodinamici è stato possibile riprodurre gli scenari di degassamento magmatico profondo che negli ultimi decenni hanno controllato le variazioni della composizione chimica e del flusso dei gas fumarolici misurati alla Solfatara”, aggiunge Gianmarco Buono, vulcanologo dell’INGV e co-autore della ricerca.

Lo studio suggerisce, inoltre, che le informazioni ottenute combinando dati petrologici e geochimici sono essenziali per ricostruire le dinamiche di trasferimento del magma anche quando questo interessa porzioni di crosta profonda più calde e quindi “silenziose” da un punto di vista sismico, e possono dunque avere importanti implicazioni per la definizione delle migliori strategie di monitoraggio.

Un contributo che potrebbe essere utile in futuro per affinare gli strumenti di previsione e prevenzione di protezione civile ma che al momento non ha alcuna implicazione diretta su misure che riguardano la sicurezza della popolazione.

- Dettagli

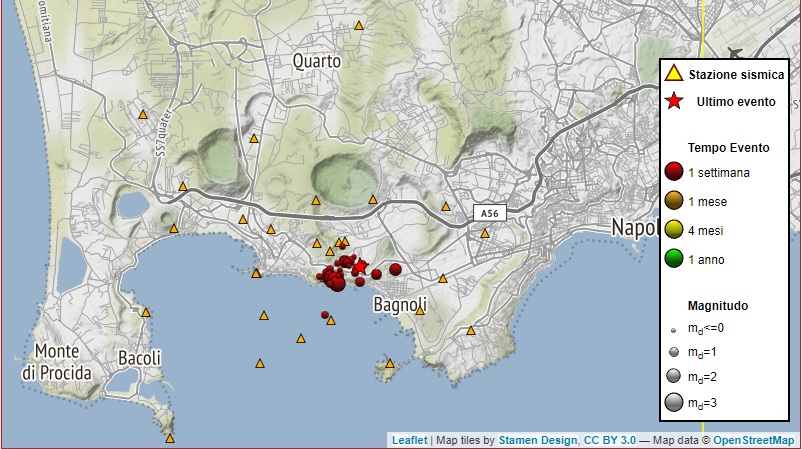

Campi Flegrei, evento sismico del 16 marzo 2022 delle ore 15:14, Md 3.5

Un terremoto di magnitudo Md 3.5 è stato registrato dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 15:14 (ora locale) del 16 marzo 2022. L’epicentro è stato localizzato nell'area della Solfatara, nei Campi Flegrei (Nord-Ovest della città di Napoli) a una profondità di circa 2,7 km. L’evento si colloca all’interno di uno sciame iniziato alle ore 15.12 (ora locale) e costituito da 33 terremoti di magnitudo compresa tra 0 e 3.5.

Francesca Bianco, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, ha evidenziato: “L'attività vulcanica dei Campi Flegrei è costantemente monitorata dalle reti di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile. I parametri geofisici e geochimici analizzati indicano il perdurare dei trend registrati nei mesi precedenti. Allo stato attuale non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni del sistema a breve termine, fermo restando che una eventuale futura variazione dei parametri monitorati (sismologici, geochimici e delle deformazioni del suolo) può comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità".